「アイフレイル」対策をして目の健康寿命をのばそう

目の健康

「アイフレイル」という言葉を聞いたことはありますか?

テレビをよく見る方ならACジャパンの陽気なカエルたちが歌うCMで耳にしたことがあるかもしれません。

まず「フレイル」という言葉があります。フレイルは英語の「虚弱」や「もろさ」、「衰弱」を意味する“frailty”が語源になっており、厚生労働省は健康寿命延伸に向けた施策の一つとして75歳以上の方を対象とした「フレイル健診」を2020年から開始されています。

最初のうちは自覚がないことも多いかもしれませんが、年を重ねるにつれて徐々に心身のあらゆる機能が低下していきます。目も例外ではありません。

アイフレイルは日本眼科啓発会議が提唱した概念で、40歳以上なら誰でも経験しうる“加齢に伴う目の機能低下”のことです。

「フレイル」はどういう状態?

「フレイル」とは、健康な状態と要介護状態との中間の状態を差します。

健康だった人も、加齢にともない臓器の機能が衰え、筋力も弱くなっていきます。要介護になる前に、フレイルの状態で生活習慣の見直しや適切な治療・ケアを受けることで機能回復が期待できます。

ところで日本は世界的に見ても長寿の国です。

2022年の平均寿命は男性81歳、女性87歳で、まだまだ伸びる傾向にあります。一方で健康寿命という指標もあります。

健康寿命とは、”健康の問題で日常生活が制限されることなく生活できる年数”のことです。2019年の健康寿命は男性72歳、女性75歳にとどまっており平均寿命との差が約10年もあります。

そのため厚生労働省は「国民の健康増進の推進に関する基本的な方向」の中で「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」を目標にあげています。

「アイフレイル」は、健康な目と高度な視機能障害の中間にあり、強度近視や遺伝、持病などの加齢とは無関係の内的要因も原因になりえますが、加齢による目の健康状態の低下を感じる人は40代から急増します。

視機能の低下はQOL(生活の質、快適度)を低下させ、そのままにしておくと症状が進行し、ただ日常生活を送ることにも影響が出ます。

アイフレイルは私たちの生活にどう関係するの?

このような経験をした方もいるのではないでしょうか。

・「夕方になると見えにくくなることがある」

・「まぶしさを強く感じるようになった」

・「段差や階段で危ないと感じたことがある」

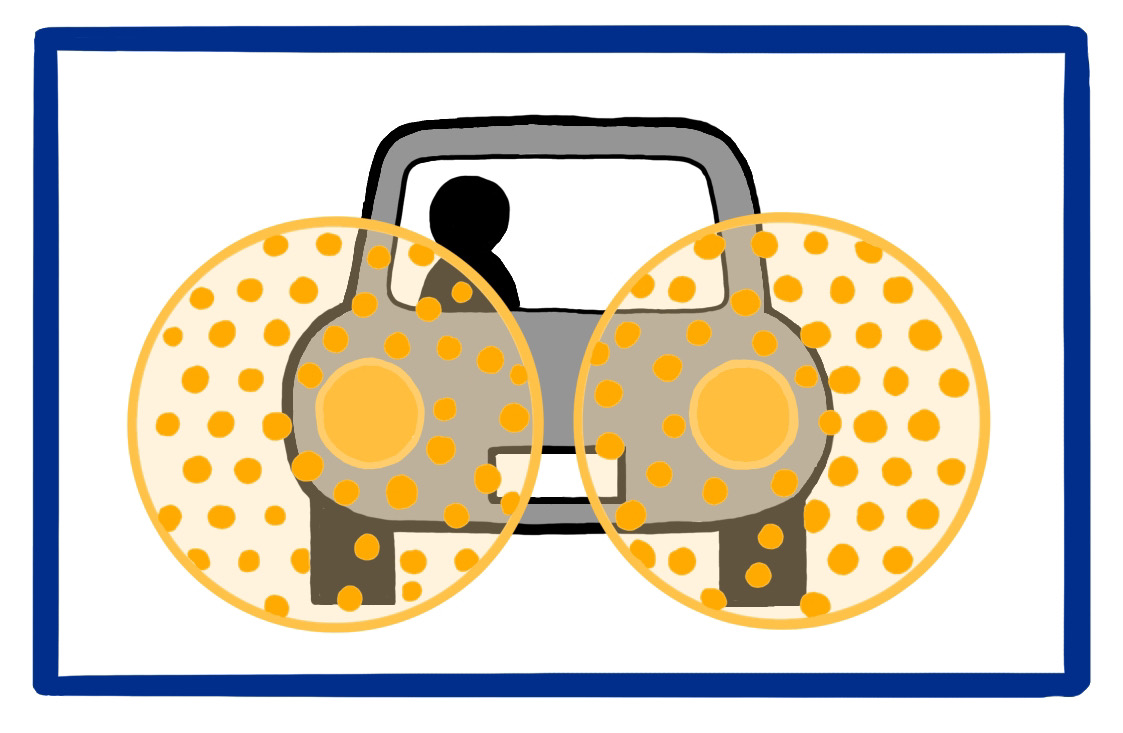

・「信号や標識を見落としそうになる」

・「まっすぐの線が波打って見えることがある」

・「眼鏡をかけてもよく見えないと感じることが多くなった」

これらの症状は歳のせいかもしれませんし、重大な病気の初期症状かもしれません。早期発見や適切な治療・ケアをしないと、高度の視機能障害になり日常生活が大きく制限され、健康寿命が短縮してしまうおそれがあります。

人は外からの情報の80%以上を視界から取り入れているので、快適に暮らすためには良好な視機能が欠かせません。

視機能が低下しても最初のうちは自覚症状がなかったり、あっても「たまに目がかすむけどまばたきしたら治るからいいや」とか「ただの寝不足だから大丈夫」程度にしか思わなかったりするかもしれません。

しかし症状が進行していくと…

・「はっきり目が見えず運転が難しくなる」

・「食事をちゃんと口に運べない」

・「転びやすくなり外出が怖くなる」

・「暗いところが全然見えない」

・「人の顔が見えなくて人と会うのが怖い」

など身体活動や社会活動の制限にもつながってしまいます。

視機能に問題があると、出掛けなくなり身体活動が減少、出掛けないと人と会う機会も減るので社会のつながりも希薄になり、足腰の老化にも影響します。

このようにアイフレイルは、

・心理的・認知的フレイル(うつ、認知機能低下)

・身体的フレイル(移動機能低下)

・社会的フレイル(外出、社会参加の機会減少)

・オーラルフレイル(食事の困難)

など他のフレイルにも影響し、健康寿命が短くなり要介護状態になってしまう恐れがあります。

アイフレイルの原因にはどんな病気があるの?

アイフレイルは“加齢に伴う目の機能低下”を総称した概念ですが、その背景には様々な疾患があります。

■老眼

加齢に伴って目の調整力が低下し、近くが見えにくくなった状態です。

老眼鏡などで矯正することで対処できますが、「年を取ったし仕方ないか~」と油断してしまうと他の病気の兆候を見逃すリスクがあるため、定期的な眼科健診を受診しましょう。

■白内障

カメラのレンズにあたる役割をする水晶体が濁って視力が低下する病気です。

目がぼやける、かすむ、などが代表的な症状です。手術で濁った水晶体を取り出し、眼内レンズを移植します。

■緑内障

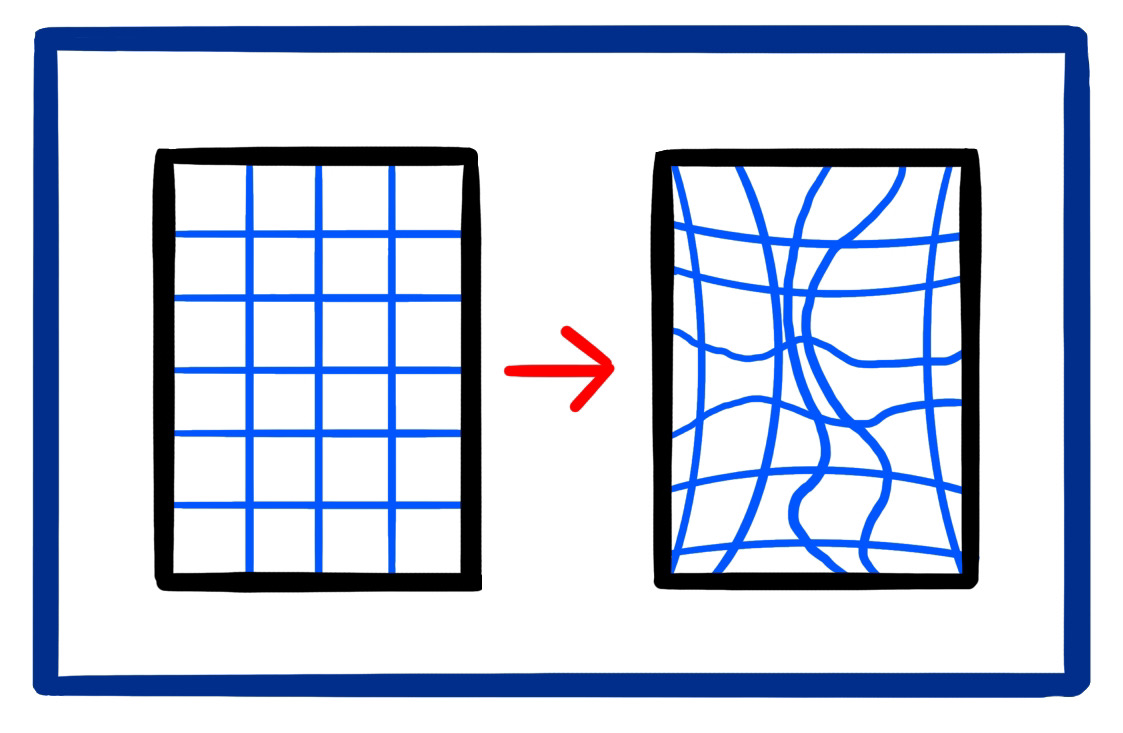

目と脳をつなぐ視神経が障害され、視野が欠ける病気です。

初期の段階では気づきにくく、一旦欠けてしまった視野が戻ることはないので、できるだけ早期に発見して治療し進行を抑えることが重要です。

■糖尿病網膜症

糖尿病の合併症で、高血糖によって網膜の毛細血管が弱くなり、硝子体出血や網膜剥離を起こし失明にまで至ることもあります。

■加齢黄斑変性

視力の要である黄斑部に新生血管が発症する病気です。

初期症状として、ものが歪んで見えたり、視野の真ん中が見えにくくなったりします。

抗VEGF薬の硝子体内注射により治療が行われるようになりましたが、良好な視力を維持するためには早期発見・治療が重要です。

2021年の日本眼科啓発会議が行った全国調査によると、半数近くが目(視覚)に関する健康面での不安を感じています。目の病気の多くが初期には自覚症状がなく、自覚するようになった頃には症状が進行していて手術や治療を行っても元には戻せない場合があります。

そうならないように、アイフレイルの早期発見には定期的な健診が有効です。

また、セルフチェックリストやツールも活用してみましょう。

何歳になっても良好な視機能を維持し健康寿命を延ばしましょう。

アイフレイルセルフチェックリスト

日本眼科啓発会議はアイフレイルチェックリスト、セルフチェックツールを公開しています。

ご自身の目の状態を確認したい方はアイフレイル啓発公式サイトをチェックしましょう。

※セルフチェックで診断ができるわけではありません。おかしいなと感じたら、眼科専門医にご相談ください。

▼アイフレイルセルフチェックリスト

▼アイフレイル啓発公式サイト