雨の日でも油断できない紫外線とブルーライトの関係

目の健康

早いもので今年ももう折り返し。

西日本では異例の早さで梅雨明けし、まだ梅雨明けしていない地域でも晴れ間が多く、もう間もなく明けることでしょう。

夏本番に向けて既に紫外線対策を行っている方も多いと思いますが、雨やくもりの日でも油断できない存在です。

また、意外かもしれませんが紫外線はブルーライトとも近しい光です。

今回は私たちの生活に欠かせませんが、うまく付き合わないと害になるかもしれない紫外線とブルーライトについてお話したいと思います。

紫外線の目への影響について

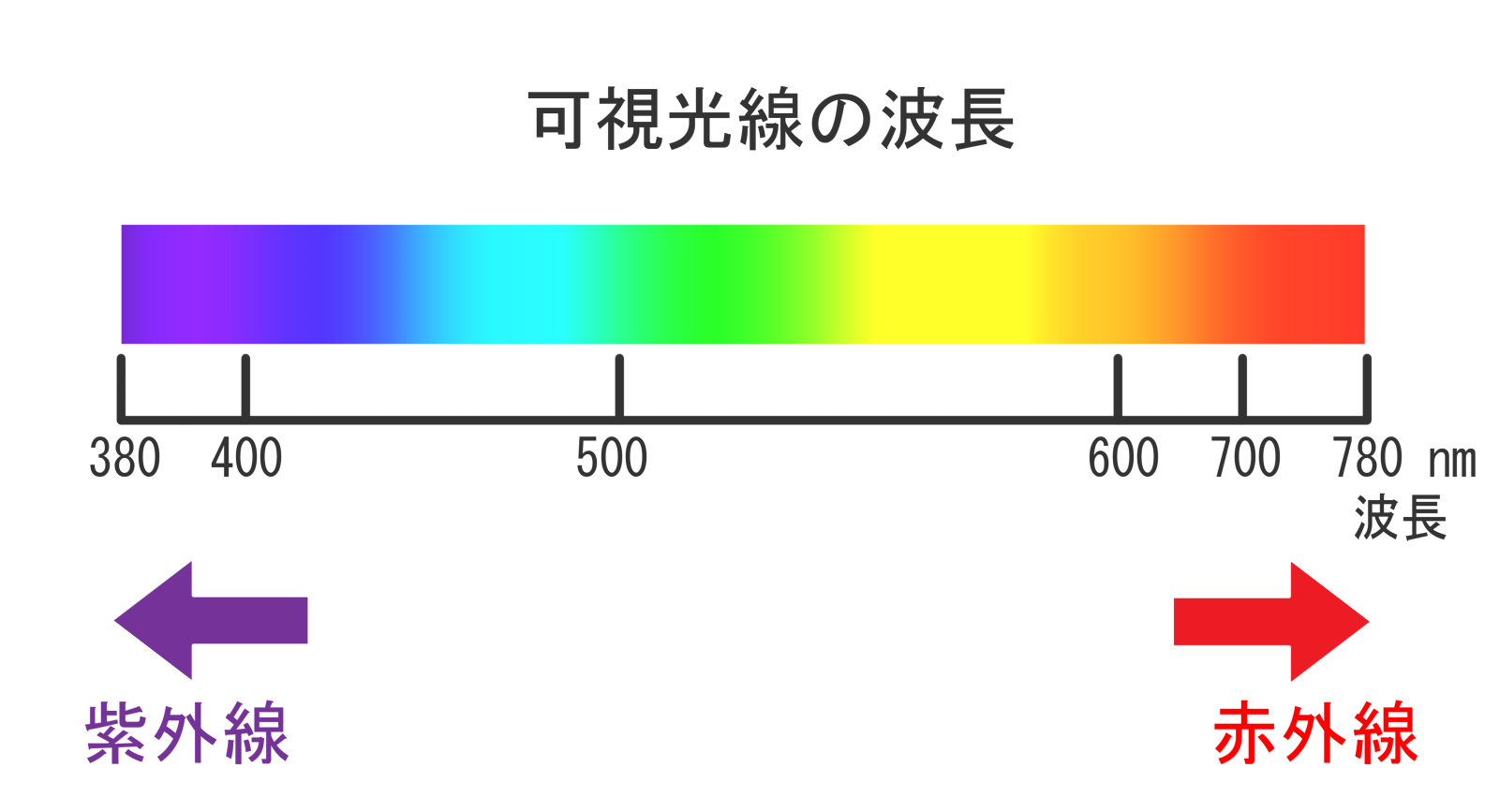

紫外線は地表に届く太陽光の中で最も波長が短い光で、私たちヒトの目には見えません。

波長の長い方から、UV-A・UV-B・UV-Cの3つに分けられています。

・UV-A(315-400nm):UV-Bに比べると生物への影響は少ないですが、長時間浴びた場合の健康への影響が懸念されます。

・UV-B(280-315nm):オゾン層でほとんど吸収されますが一部は地表に届き生物に大きな影響を与えます。

・UV-C(100-280nm):オゾン層と空気中の酸素分子に遮られて地表には届きません。

紫外線は目に見えませんが、太陽光の一部なので基本的な性質は同じです。季節や天候などにより日射量が変わり、日本では6月~8月に最も紫外線が強くなります。

紫外線と聞くと日焼けやシミ、皮膚がんなどの健康への影響を思い浮かべやすいと思いますが、人間にとってビタミンDの生成や殺菌作用、適度な日光浴による体内時計のリセットなど生活に必要不可欠な存在でもあります。

ですが、紫外線の浴びすぎは様々な健康被害をもたらすことに変わりはありません。

皮膚への影響に注目がいきがちですが、目への影響も無視できません。

紫外線による目への影響は、紫外線角膜炎、翼状片、瞼裂斑、白内障があげられます。

■紫外線角膜炎

紫外線のほとんどが角膜(黒目の部分)で吸収されるため、角膜は紫外線の影響を強く受けやすい部位と言えます。紫外線角膜炎は「雪目(ゆきめ)」とも呼ばれ、海水浴場や標高の高い山、雪原など紫外線の強い場所で浴び続けることで角膜が炎症を起こすことで発症します。主な症状は充血、異物感、涙が出る、痛みで目が開けられないなどで、大部分は24時間~48時間で自然治癒します。

■翼状片

結膜(白目の部分)が角膜に向かって三角形状の増殖組織になって侵入する病気で、瞳孔近くまで伸びてくると視力障害をきたします。屋外で長時間紫外線にさらされる仕事に就いている方に多くみられる慢性的な障害です。

■瞼裂斑

結膜の一部が分厚くなり、黄色い斑点や隆起ができる疾患です。紫外線や乾燥、まばたきなどの外的な刺激を受けやすい角膜の横に発症することが多く、充血や異物感の症状が見られます。

■白内障

水晶体が年齢と共に白く濁って視力が低下し、進行すると失明に至る可能性もある病気です。主な原因として「加齢」があげられますが、紫外線により発症・進行を早めます。カメラでいうレンズの役割を果たしている水晶体は、紫外線を受けたことで発生した活性酸素によって、水晶体内のタンパク質が酸化して白内障を引き起こします。ですので、特に長時間強い紫外線を浴び続けていると白内障の進行を早めてしまいます。

コンタクトレンズには紫外線をカットする機能が備わっている製品もあります。

リフレアのコンタクトレンズはカラーコンタクト含めすべてUVカット機能つきで、紫外線から皆さまの目を守ります。

ですが、コンタクトレンズだけでは紫外線対策は不十分です。

紫外線をしっかり防ぐためには、サングラスやつばの広い帽子、日傘などを組み合わせて使用することが大切です。カット率を示す「紫外線透過率」が明示されているものを選ぶようにしましょう。ただし、サングラスは色が濃すぎると視界が暗くなるので瞳孔が開き、かえって紫外線が入りやすくなるので要注意です。

また、サングラスはレンズの側面から入った紫外線が角膜周辺で屈折して目の鼻側に集中してしまう「コロネオ現象」が発生する可能性があるため、UVカット機能つきコンタクトレンズと併せてつばの広い帽子や日傘で対策しましょう。

天気が悪くても油断できない理由

くもりでも雨の日でも紫外線が地上に届かない日はないので紫外線対策はした方がいいでしょう。

晴れの日の紫外線量を100%とした場合、雨の日は約30%、くもりの日は約60%、薄曇りだった場合は80%~90%でほぼ快晴時と変わりません。

梅雨に入る6月からは日射量の変化により日本で紫外線が最も強くなる期間に入っているので、相対的に他の季節と比べて天気が悪くても紫外線が強いため油断は禁物です。

また、個人差はありますが、くもりの日に目がチカチカする、痛みを感じるという方もいます。

それは雲で太陽光が乱反射して空が明るく見えること、大気中の空気分子などに反射した散乱光などが原因と考えられます。

眩しさを感じる光の強さは個人差による虹彩の濃淡などに影響を受ける場合もありますが、羞明や角膜炎などの疾患の可能性もあります。気になったら早めに眼科医にかかりましょう。

うまくつきあっていきたい「ブルーライト」

ブルーライトと聞くとスマホやモニターから発される“人工的で有害な光”というイメージがあるかもしれませんが、ブルーライトは太陽光の一部でもあり、可視光線の中で約380~500nmという最も波長が短い青色の光のことです(ブルーライトと重なる波長帯(紫~青色の光)の可視光を「HEV(High Energy Visible light)、高エネルギー可視光線」と呼ぶこともあります)。

紫外線の次に短い波長で強いエネルギーを持ち、角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達します。

自然光の一部である光がなぜ有害とされているのでしょうか?

それはLED照明や液晶テレビ、PC、スマホなどの普及、LEDビジョンの増加や多くの生活端末のデジタル化により私たちはこれらが普及する前と比べて、昼夜問わず遥かに長い時間、至近距離でブルーライトを浴びる生活を送るようになりました。その結果、人類が太陽の動きに合わせて作った生活リズムが崩れるようになったからです。

私たち人間の生活リズムは太陽が作り出す24時間の光周期によって作られています。こうした生物学的な生活リズムのことを「サーカディアンリズム」といいます。

このリズムの維持には太陽光の中でも覚醒作用があるブルーライトが重要な役割を担っているため、夜遅くまでモニターを見つめて仕事をしていたり、寝る直前までスマホを見ていたりすると、身体が“今は昼”と錯覚して体内時計が崩れてしまい、睡眠の質の低下に繋がるとされています。睡眠の質が低下すると、日中のパフォーマンスの低下、不眠などの睡眠障害、生活習慣病への影響が懸念されます。

しかし、生活からブルーライトを完全にカットしてしまうのもよくありません。

上述の通りブルーライトは覚醒作用があるので、朝自然光を浴びることで体内時計をリセットして、脳と体を活性化させる働きがあります。また、セロトニンの分泌やビタミンDの合成にもつながるので悪いことばかりではありません。

ですが、長時間にわたり昼夜問わず目に入れ続けるのは眼精疲労の原因になることもありますので、ブルーライトカット機能つき眼鏡やコンタクトレンズを適宜使用しましょう。

リフレアの『ワンデーリフレア BL UVモイスチャー』はブルーライトを約15%カットします。UVカット機能も備わっているので、日差しがどんどん強くなる夏にぴったりです。

▼ワンデーリフレア BL UVモイスチャー

各地の梅雨明けまであと少し。目の健康を守りながら夏を存分に楽しみましょう。